「研究を社会へ届ける喜び」三菱マテリアル女性研究者の挑戦とやりがい

三菱マテリアルで活躍する若手研究者たちの姿を通じて、研究開発職のリアルに迫ります。「研究が社会に役立つ瞬間」を体感できる環境で、どのようにキャリアを描き、日々の業務に取り組んでいるのでしょうか。今回、最前線で研究に挑む女性研究者のお二人から、企業研究の魅力や、大学時代からのつながり、仕事を通じて得られるやりがい、そして将来の目標についてお話を伺いました。理系学生必見のインタビューです。

▼三菱マテリアルについてはこちら

写真左から

Iさん

現在の所属:イノベーションセンター(小名浜支所)

学生時代の専攻:応用化学を専攻、化学工学の研究室に所属

Kさん

現在の所属:イノベーションセンター(尼崎駐在)

学生時代の専攻:応用化学を専攻、有機化学の研究室に所属

最前線の研究現場で挑む日々と役割

―― 現在、どのようなお仕事をされていますか。

Kさん:

私は樹脂複合領域で、熱を効率よく伝える「伝熱材料」の研究開発を担当しています。自動車や電子機器が動くときに発生する熱を、効果的に逃がす素材を作るお仕事です。この技術は、まだ事業化されていない新しい分野なんですよ。

今は試作品を作って、お客様に使っていただき、いただいたフィードバックをもとに改良を重ねながら、製品化に向けた開発を進めているところです。

私の役割は、実験の方針を決めて、チームメンバーと協力しながら実験をしています。具体的には、データをまとめて分析し、どのように実験を進めていくか考えるのが主な仕事ですね。また、研究全体の進捗を管理する役割も担っています。

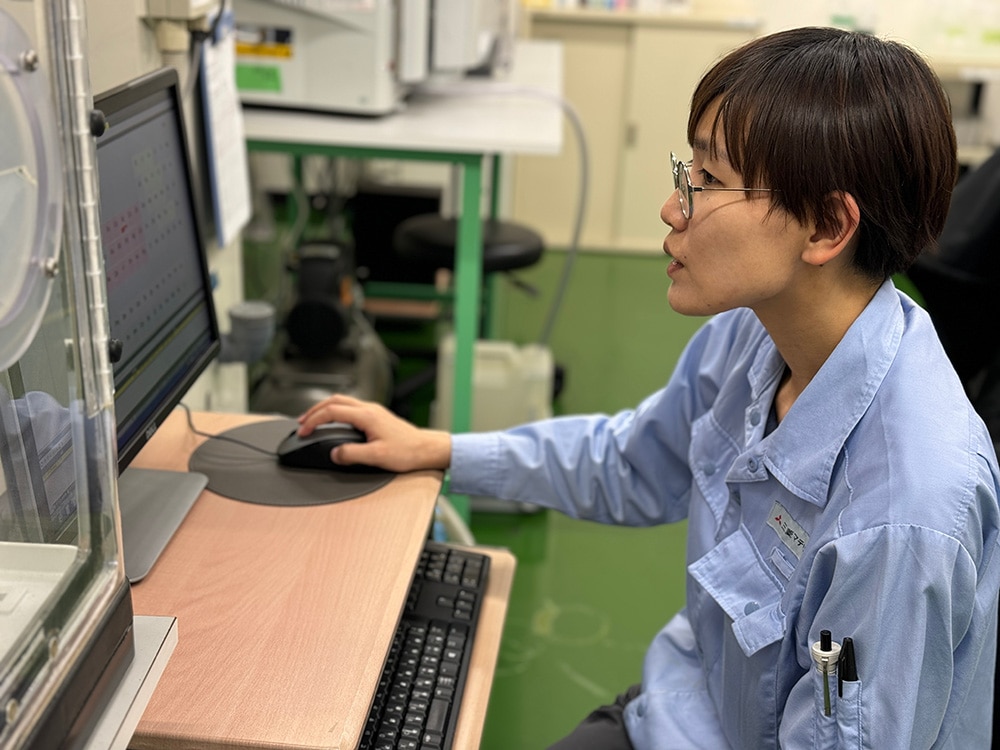

Iさん:

私は分離精製領域で、リチウムイオン電池(LIB)のリサイクルプロセス開発を担当しています。この研究では、廃電池からリチウムやニッケル、コバルトといったレアメタルを分離して再利用する技術を構築することを目指しています。資源を有効活用しながら環境負荷を減らす、社会的にもとても重要なテーマだと感じています。今は事業化を見据えて、実用化に向けた研究を進めているところです。

私の主な役割は、事業化に必要なデータを集めて整理することです。パイロットプラントの設計に必要なデータを収集し、大規模なプラント建設に向けた情報をまとめながら、設計担当者としっかりコミュニケーションを取りつつ研究を進めています。

具体的には、ラボスケールの試験を通じて、パイロットプラントの設計に必要なデータを集めています。また、さらに大規模なプラント(コマーシャルプラント)でも安定した操業ができ、かつ、コストを抑えられる設備の運転条件を探しています。 その過程で得られた情報を整理して、効率よく次の試験計画を立てることに力を入れています。

LIBのリサイクルプロセスのプロジェクトについて詳しくはこちら

―― 1日のスケジュールを教えてください。

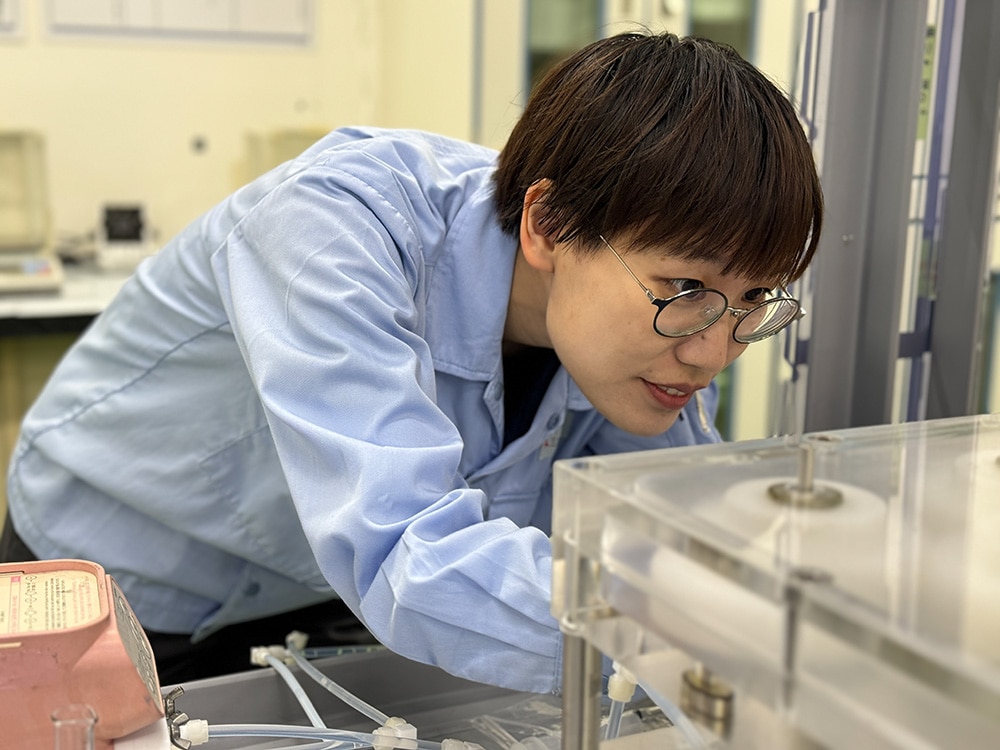

Iさん:

私の主な業務は、試験装置の運転と、それに関連する打ち合わせや資料作成です。今取り組んでいる試験では、装置を約7時間連続で運転しながら、状況をしっかり確認しつつ、試験条件を細かく調整しています。

1日の流れとしては、朝から夕方まで装置の運転を中心に進め、合間に1時間ほどの打ち合わせが何度か入ります。隙間時間をうまく使いながら、発表資料の作成など、ほかの業務も並行して進めています。

さらに、今はパイロットプラントの建設も進んでいるので、装置の管理は後輩に任せつつ、プラントの設備設計に関する打ち合わせにも参加しています。法律や安全基準を守れているか、安全に働ける環境が整っているかを確認しながら、何度も話し合いを重ねているところです。

Kさん:

私のスケジュールは日によって違いますが、基本的には実験が中心です。その合間に、1時間程度のデータ進捗会議や安全関連の会議に出席することが多いですね。実験の内容によって1日の流れが大きく変わるので、柔軟に予定を調整しながら進めています。

企業での研究の現場で見つけた新たな視点

―― 学生時代の研究内容と今のお仕事との関連性はありますか?

Iさん:

大学時代の研究と今の仕事には、あまり直接的なつながりはないんです。学生時代は、さまざまな物質が混ざった中から特定の物質を結晶化して取り出す研究、「晶析」 をしていました。一方で、今の仕事では「溶媒抽出」という異なる技術を使っているので、技術的には別の分野になりますね。

ただ、「混ざったものから必要なものを取り出す」という基本の考え方は共通しているんです。直接的なつながりはなくても、学生時代に培った知識や考え方が、今の仕事にしっかりと活かされていると感じています。

Kさん:

私の場合も、大学時代の研究内容がそのまま今の仕事につながっているわけではないですね。そもそも会社を選ぶときに、「自分の研究テーマがそのまま活かせるか」を基準にはしていませんでした。実際、企業のテーマと大学での研究内容がぴったり一致することは少ないんじゃないかなと思います。

一方で、大学時代に学んだ「研究の進め方」や「発表の仕方」は今の仕事でも非常に役立っています。たとえ研究内容が違っていても、学生時代に身につけたスキルや経験は、研究者として仕事を進めるうえで大きな武器になっていると実感していますね。

―― 大学と企業での研究の違いはどんなところでしょうか。

Iさん:

大学の研究と企業での研究はかなり違いますね。今の仕事では、事業化を目指してプロセス開発を進めているので、ラボスケールだけではなく、より大きなパイロットスケールの試験も今後行う予定です。

特に事業化を目指す研究では、コストの意識がとても重要です。薬品の価格や製品の販売先、仕様に合わせた設計など、計画段階から考えなければいけないことがたくさんあります。また、ラボスケールではうまくいった反応でも、大規模な工場になると安全性や安定性の面で新たな課題が出てくることもあります。

例えば、熱を伴う反応では、作業者の安全確保が絶対に欠かせません。こういった現実的な課題を多角的に考えなければならない点が、大学と企業の研究の大きな違いだと感じていますね。

Kさん:

大学と企業の研究で一番違うのは、「自分が開発したものが実際に使われる場面に立ち会えること」だと思います。大学では、研究成果を論文や学会発表といった形で世の中に発信できますが、その成果が具体的にどう使われているのかを知る機会はほとんどないんですよね。

その点、企業では開発した製品をお客様に提供して、直接フィードバックをいただくことができます。自分の研究成果がどのように役立っているのかを知ることができるのは、本当にやりがいを感じる瞬間です。この「使われる方の生の声を聞くことができる」という点が、大学と企業の研究の大きな違いであり、企業で研究する魅力だと感じていますね。

就活の軸と職場環境の魅力:三菱マテリアルを選んだ理由

―― 三菱マテリアルを選んだ理由を教えてください。

Iさん:

就職活動では、研究活動や研究開発に携わる仕事を最優先に考えていました。その中でも、大学で学んだリサイクル関連の知識を活かせる企業に特に注目していたんです。三菱マテリアルは、研究開発職を明確に採用している数少ない企業の一つです。技術職を一括採用する企業が多い中で、自分の希望する分野で働ける仕組みが整っているところに、とても魅力を感じましたね。

さらに、選考過程で社員の方々と直接お話しする機会があり、研究開発に対する真摯な姿勢を強く感じたことも志望理由の一つです。それに加えて、研究設備や機器がとても充実していると感じたので、興味のあるテーマを深く追求できる環境が整っていると確信しました。そのような理由から、三菱マテリアルを選びました。

Kさん:

私は就職活動で、幅広い業界を検討しました。化学メーカーや素材メーカーなどのBtoB企業だけでなく、化粧品や食品メーカーといったBtoC企業も視野に入れていたんです。

最終的にBtoB企業に絞ったのは、研究テーマの幅広さや深さが自分に合っていると感じたからです。その中でも三菱マテリアルに特に魅力を感じたのは、研究開発職としてしっかりキャリアを積める環境が整っている点でした。

エントリー前のイベントで参加した若手社員との座談会では、入社間もない社員の方が主体的に活躍している姿が印象的で、自分もそんな環境で成長したいと思いました。また、性別や年齢に関係なく、誰もがフラットに活躍できる雰囲気や、社内制度の充実も魅力的でしたね。最終的には、社内の雰囲気の良さと整った制度が決め手となって、三菱マテリアルに入社しました。

―― 女性研究者としての今後のライフイベントについて悩むことはありますか。

Iさん:

「ライフイベントのタイミングで転勤はどうなるんだろう?」と将来に対して悩んだこともありました。でも、上司に相談した際に、自分の状況やキャリアプランについてしっかり希望を伝える機会が用意されていると知って、とても安心しましたね。上司や周囲に気軽に相談できる雰囲気があることは、私にとって大きな支えになっています。

また、同じ部署の先輩には、2人のお子さんを出産されて、産休・育休や時短勤務をうまく活用しながら働いている方がいます。その姿を見て、自分の将来像がより具体的にイメージできるようになりました。転勤やライフイベントに対する不安も、日頃から上司としっかりコミュニケーションを取ることで、自然と解消されていくように感じています。

Kさん:

私は今年結婚しましたが、居住地の移動は必要ありませんでした。ただ、結婚の引っ越しや準備で忙しい時期があり、上司に相談して出張や有休のスケジュールを柔軟に調整していただけたのは本当に助かりました。

職場では、最近産休・育休を終えて復帰された方が2人いらっしゃるのですが、お子さんの体調が悪いときには、上司が「子どもの体調不良は仕方がないから、遠慮せず言ってね」と声をかけてくれるなど、休みやすい雰囲気を作ってくれています。

さらに、私が働いている事業所では在宅勤務制度も整っているので、柔軟な働き方が可能(※)なんです。このように環境がしっかり整っているおかげで、ライフイベントについて大きな不安を抱えることはほとんどないと感じています。

※各勤務地の規則による。

研究の魅力と挑戦を通じて得る成長

―― お仕事のやりがいや魅力について教えてください。

Iさん:

私が特にやりがいを感じるのは、自分の取得したデータが工場建設の基盤として活用されることです。工場がまだ完成していない段階でも、そのプロセスに関われるだけで大きな充実感がありますね。また、「自分の考えたものが形になり、世の中に出ていく」という点が、研究開発職の一番の醍醐味だと感じています。

仕事を進めていると、「こういう形になるのかな」と製品の完成形を想像できる瞬間があって、そのときに「この仕事は自分に合っているな」と実感します。製品が世に出るまでの道のりを思い描きながら取り組むことが、私にとって何よりの喜びですね。

Kさん:

私は、お客様に開発品のサンプルをお渡しして、良いリアクションをいただけたときにやりがいを感じます。特に最近では、想定していた用途以外にも「こういう使い方もできそう」といった新しい提案をお客様からいただくことがありました。

自分が開発したものが、想像以上にさまざまな用途で役立っていると感じられる瞬間は、本当に嬉しいですし、研究者としてのモチベーションが一気に高まります。そんな瞬間が、この仕事の大きな魅力だと感じていますね。

―― お仕事の中で大変だったことはありますか?

Iさん:

私は今、事業化に向けた研究開発を進めていますが、その過程には多くの課題があります。特にこれまで事業化に近い研究に携わった経験がなかったので、設計やプロセスといった、研究以外の分野の知識やスキルが求められる場面が多くありました。

そういった場面では、自分で調べることはもちろんですが、専門部署の方々にアドバイスをいただきながら対応しています。この経験を通じて、新たな知識を一つひとつ積み上げることができ、工場に関する知見や研究以外のスキルも着実に身についてきました。今の取り組みは、将来的にプロセス開発や後輩の育成に役立つ、大切な財産になると感じています。

Kさん:

お客様からのフィードバックをもとに製品の改良を進める中で、自分の知識や経験だけでは解決できない課題に直面することがあります。そういったときには、他部署の研究者や専門家に相談して新たな視点をもらうことで、問題を解決しています。社内の協力体制がしっかり整っているおかげで、困難を乗り越える経験を重ねることができていると感じますね。

また、そうした過程を通じて、自分自身の成長を実感できる瞬間があることも大きなやりがいです。課題を乗り越えるたびに少しずつ自信がついて、自分のスキルや知識が広がっていることを実感しています。

学び続ける環境:充実した研修制度

―― 入社前に勉強しておけばよかったことや、入社後に学んだこと、取得した資格について教えてください。

Iさん:

入社前に「必ず勉強しておかなければいけないこと」は特にないと思います。あえて言うなら、興味のある分野について少し調べておくと良い準備になるかもしれませんね。入社後は研修がとても充実していて、若手社員向けのサポートも手厚いので安心です。

私自身、金属の分離プロセスについて入社前は全く知識がありませんでしたが、先輩方が丁寧に指導してくださったおかげで、しっかりと学ぶことができました。特に印象に残っているのは、製錬所での研修です。金属製造のプロセスを実際に体感することで、貴重な経験を積むことができました。

また、入社後には 知的財産管理技能検定(知財検定) や 特定化学物質作業主任者 の資格も取得しました。これらの資格は特許の理解や設備管理に役立ち、仕事を進めるうえでとても助かっています。

Kさん:

入社前に特別な資格を取得する必要はないと感じています。学生時代には研究にしっかり取り組んで、仮説を立てて検証する力を養うことが一番大切だと思います。それに加えて、会社では発表の機会が多いので、プレゼンスキルを意識して磨いておくと、きっと役に立つと思いますよ。

入社後には、新しい研究分野に関するセミナーを受講して、知識を深める機会がありました。また、安全関連の資格や知的財産に関する資格は、会社が開講する講座や補助制度を活用して取得しています。こうした制度のおかげで、入社後も学び続けながらスキルを高められる環境が整っていると感じますね。

未来への挑戦:描くビジョン

―― 今後の目標を教えてください。

Iさん:

今の業務では後輩の指導や、新しいメンバーに経験を提供する機会が増えてきています。この経験を活かして、将来的には 研究開発全体を統括し、プロジェクトを管理するマネジメント領域 に挑戦してみたいと考えています。

これまでのプラント設計やプロセス開発で培った知見をさらに深め、研究成果を事業化につなげる役割を担いたいですね。製品化やプロセスの最適化を通じて社会に貢献できる仕事に取り組むことが、今の大きな目標です。そして将来的には、広い視点を持ちながら研究を引っ張り、チーム全体を支えられる立場を目指していきたいです。

Kさん:

私の目標は、 現在取り組んでいる製品を実際に市場へ送り出すこと です。そのために材料や実験方法についての知識を深めつつ、日々の実践を通じて経験を積み重ねています。

将来的には、開発した製品が市場で広く活用されるように、社内外の関係者と円滑に調整し、プロジェクトを推進する マネジメント職 を目指したいと考えています。開発現場で身につけた知識やスキルを活かしながら、若手研究者の指導やチーム全体の方向性をリードする役割を担っていきたいですね。

また、研究開発を通じて 社会課題の解決 に貢献できる研究者であり、リーダーでありたいというビジョンを持っています。その目標に向けて、これからも日々努力を重ね、成長していきたいと思っています。

研究者としてのやりがいや成長の過程を語ってくださったお二人の姿から、三菱マテリアルの研究開発職の魅力が伝わってきました。新たな視点で事業化を目指すプロセスに挑む先輩方の姿勢は、多くの理系学生にとって参考になるはずです。ぜひ三菱マテリアルで理想のキャリアの一歩を踏み出してみませんか。

12月26日(木)にオンライン座談会イベントを行います。女性社員とじっくり話すことができる貴重な機会です。ご参加お待ちしております。

▼詳しくはこちら